Wir trauern um Sr. Reinhild Waldau

Am Donnerstagnachmittag, den 26. Juni 2025, rief Gott unsere Mitschwester M. Reinhild Waldau in seinen ewigen Frieden. Sr. Reinhild wurde am 6. September 1938 in Oberbeuren geboren und erhielt bei der Taufe den Namen Rita-Maria. Nach dem Besuch der Volksschule und der Oberrealschule absolvierte Rita-Maria eine kaufmännische Lehre zur Textilverkäuferin. Anschließend trat sie 1956 in unsere Ordensgemeinschaft ein. Als Kandidatin besuchte sie die Frauenfachschule im Haus St. Hildegard in Würzburg und wurde zur Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin ausgebildet. Danach wurde sie 1963 eingekleidet und erhielt den Namen Sr. Reinhild. 1965 legte sie die Erstprofess und 1968 Profess auf Lebenszeit ab. Sr.

Ordensleute bringen Gebetsanliegen aus Deutschland zum Heiligen Jahr 2025 nach Rom

Im Oktober 2025 wird Rom zum weltweiten Treffpunkt für Ordensleute: Anlässlich des Heiligen Jahres 2025 sind Schwestern und Brüder unter anderem eingeladen zu einem Besuch bei den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus und zum Durchschreiten der Heiligen Pforte. Vorgesehen ist auch eine Begegnung mit Papst Leo XIV. Auch Mitglieder der Deutschen Ordensoberenkonferenz (DOK) nehmen an diesem Ereignis teil. Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft PR innerhalb der DOK wird eine ganz besondere Aufgabe übernehmen: In symbolischer Geste werden sie Gebetsanliegen von Menschen aus Deutschland durch die Heilige Pforte des Petersdoms tragen. Das ist nicht nur unser geistlicher Auftrag – für die

Generalkapitel beendet: Klare Haltung für Demokratie und Menschenwürde

In einer Zeit globaler Krisen und gesellschaftlicher Spannungen beziehen die Oberzeller Franziskanerinnen klar Stellung: Für Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit und Demokratie. In einem beim Generalkapitel 2025 verabschiedeten Positionspapier heißt es, man stehe „in franziskanischer und ökumenischer Tradition an der Seite von benachteiligten und bedrohten Menschen – seien es Geflüchtete, Queere, Menschen mit Behinderung oder alle, die von Rassismus betroffen sind“. Der Sendungsauftrag der Gemeinschaft bleibe aktuell: „Wir geben Menschen, besonders Frauen, eine Stimme.“ Das Generalkapitel – die höchste beschlussfassende Versammlung der internationalen Kongregation – tagte im Mai und Juni im Kloster Oberzell bei Würzburg. Delegierte aus Deutschland, Südafrika und den USA

Schwester Juliana Seelmann ist neue Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen

Schwester Juliana Seelmann ist neue Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen. Die Delegierten aus Deutschland, Südafrika und den USA wählten die 42-Jährige am 12. Juni im Rahmen des 30. Generalkapitels der Gemeinschaft. Ihr zur Seite stehen im ebenfalls neu gewählten Generalrat die Schwestern Beatrix Barth, Rut Gerlach und Teresa Weimert. Die bisherige Generaloberin Sr. Dr. Katharina Ganz hatte der Gemeinschaft bereits vor einigen Monaten mitgeteilt, dass sie nach insgesamt 18 Jahren mit Leitungsverantwortung (davon zwölf Jahre als Generaloberin) nicht mehr zur Wahl stehen wird. Die offizielle Amtsübergabe ist für den Herbst geplant. Schwester Juliana Seelmann stammt aus Unterpleichfeld im Landkreis Würzburg. Nach

Gesegnete Pfingsten: guter Geist, starke Beziehungen!

In diesen Tagen feiern wir mit Pfingsten den Heiligen Geist. Aber wer oder was ist eigentlich gemeint, wenn wir vom Hl. Geist sprechen? Für mich lässt es sich mit dem guten Geist in einer Familie vergleichen. In dieser Familie herrscht ein guter Geist… oder der gute Geist des Hauses. Da sind also offensichtlich Schwingungen zu spüren, die auch Außenstehende wahrnehmen können. Es geht um die Beziehungen untereinander und das sich aufeinander beziehen. Wie wirkt sich das aus? Jedes Familienmitglied ist im Alltag einige Zeit alleine unterwegs. Die Eltern auf der Arbeit, die Kinder in der Kita oder in der Schule.

Osterpredigtreihe im Dom: Sr. Regina Grehl über die Kraft der Hoffnung und Wertschätzung im Alltag

Anlässlich des Gedenktags der Apostelin Junia am 17. Mai laden Katholische Frauengemeinschaften seit 2020 Frauen dazu ein, in Gottesdiensten zu predigen und ein Zeichen für eine geschlechtergerechte Kirche zu setzen. Traumapädagogin und Oberzeller Franziskanerin Sr. Regina Grehl war von Weihbischof Paul Reder eingeladen worden, im Rahmen der Osterpredigtreihe „Hoffnungszeichen, Hoffnungsorte, Hoffnungsmenschen“ am 18. Mai in der sonntäglichen Abendmesse im Dom über ihre Arbeit im Antonia-Werr-Zentrum zu predigen. Sie leitete ihre Predigt im Dom mit einer kurzen Stille ein, um „die Seele für den ‚ganz Anderen‘ und uns doch so Nahen zu öffnen“. Singend, auch mit ihrer Mitschwester Beate Krug, wies

Wo Würde beginnt: 170 Jahre Oberzeller Franziskanerinnen

Seit 170 Jahren setzen sich die Oberzeller Franziskanerinnen für Frauen und Mädchen in Not ein. Gegründet 1855 von Antonia Werr, stehen sie bis heute an der Seite derer, deren Würde bedroht ist. Was einst als „Rettungsanstalt für strafentlassene Frauen“ begann, ist längst zu einem weltweiten Engagement für Gerechtigkeit, Solidarität und Mitmenschlichkeit geworden – getragen von rund 100 Ordensfrauen und mehr als 300 Mitarbeitenden. In Deutschland, Südafrika und den USA leben und wirken die Schwestern aus einem tiefen Glauben heraus: Jeder Mensch ist wertvoll – unabhängig von Herkunft, Geschichte oder Lebenssituation. Besonders in Krisenzeiten, im Einsatz für Geflüchtete, Gewaltopfer oder von

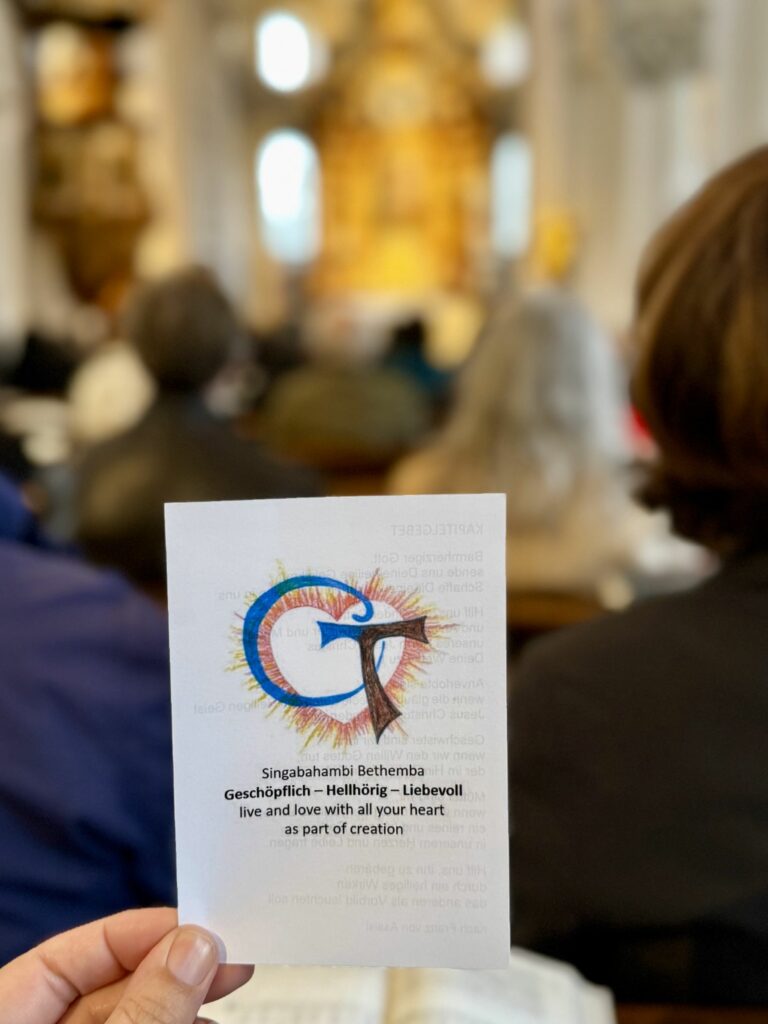

Pilgerinnen der Hoffnung: Oberzeller Schwestern starten ins Generalkapitel 2025

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der vollbesetzten Klosterkirche ist am 25. Mai 2025 das Generalkapitel der Oberzeller Franziskanerinnen eröffnet worden. Delegierte aus Deutschland, den USA und Südafrika kommen bis Mitte Juni zusammen, um gemeinsam über die Zukunft der Gemeinschaft zu beraten. Zahlreiche weitere Schwestern, Mitarbeitende, Ehrenamtliche, Freund:innen der Gemeinschaft und Menschen aus Zell begleiteten diesen Auftakt – ein stimmungsvolles Zeichen der Verbundenheit. Generaloberin Sr. Katharina Ganz sprach allen Anwesenden ihren Dank aus und bat um geistliche Unterstützung in den kommenden Wochen: „Begleiten Sie uns im Gebet.“ Sie erklärte zudem das mehrsprachige Leitwort, welches die Schwestern für das diesjährige Kapitel wählten.

Zwei Texte, ein Anliegen: 800 Jahre Sonnengesang – 10 Jahre Laudato Si

2025 fallen zwei Jubiläen zusammen: Vor 800 Jahren hat Franz von Assisi seinen berühmtesten Text, den wunderbaren Lobpreis der Geschöpfe, besser bekannt als Sonnengesang, gedichtet. Vor genau zehn Jahren hat Papst Franziskus seine Umwelt- und Sozialenzyklika „Laudato Si“ am 24. Mai 2015, dem Pfingstsonntag, unterzeichnet. Der Name der Enzyklika „Laudato Si“ ist bewusst gewählt: Es sind die ersten Worte vom Sonnengesang des heiligen Franziskus. Und der Name ist Programm. Die Verbundenheit, die Franz von Assisi in seinem Lobpreis besingt, durchzieht das Lehrschreiben von Papst Franziskus. Kaum eine päpstliche Enzyklika der vergangenen Jahrzehnte hat so viel Beachtung hervorgerufen wie „Laudato Si’“

Vergessenes Wandbild neu entdeckt: eine Spurensuche von Sr. Margit Herold

800 Jahre Sonnengesang – dieses Jubiläum bewegt Franziskaner:innen in diesem Jahr weltweit. Die Oberzeller Franziskanerin Schwester Margit Herold erinnert sich anlässlich dessen an ein Bild aus Kindertagen: ein Wandgemälde aus ihrer Schule in Schwanfeld, das dem Lobpreis des heiligen Franziskus gewidmet ist. Sie will das Bild noch einmal sehen – und beginnt eine kleine Reise in die Vergangenheit, die nicht nur Erinnerungen weckt, sondern auch einem fast vergessenen Kunstwerk neue Aufmerksamkeit schenkt. Sr. Margit hat das Bild noch genau vor Augen, so oft ist sie als Schulkind daran vorbei gelaufen. „Unser Lehrer Alfons Feuerbach erzählte uns damals, dass ein Freund

Kontakt

Oberzeller Franziskanerinnen

Kloster Oberzell

97299 Zell am Main

Telefon 0931/46010

Mail: kloster@oberzell.de

Unterstütze unsere Arbeit

Spenden für das Kinderheim in Südafrika oder die Arbeit mit Frauen und Mädchen in Krisensituationen hier

Folge uns auf