Norbert von Xanten gründete 1121 mit 13 Gefährten in Prémontré in Frankreich den Prämonstratenserorden. Männer und später auch Frauen lebten in Norberts Kloster nach dem Vorbild des Urchristentums in Armut, Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft. Das weiße Bußkleid, das Norbert schon länger trug, wurde zur Tracht. Norbert selbst war aber nur selten in Prémontré. Er wanderte durch Städte und Dörfer und predigte vor allem vor einfachen Leuten, aber auch vor Adeligen – so führte ihn sein Weg an Ostern 1126 nach Würzburg.

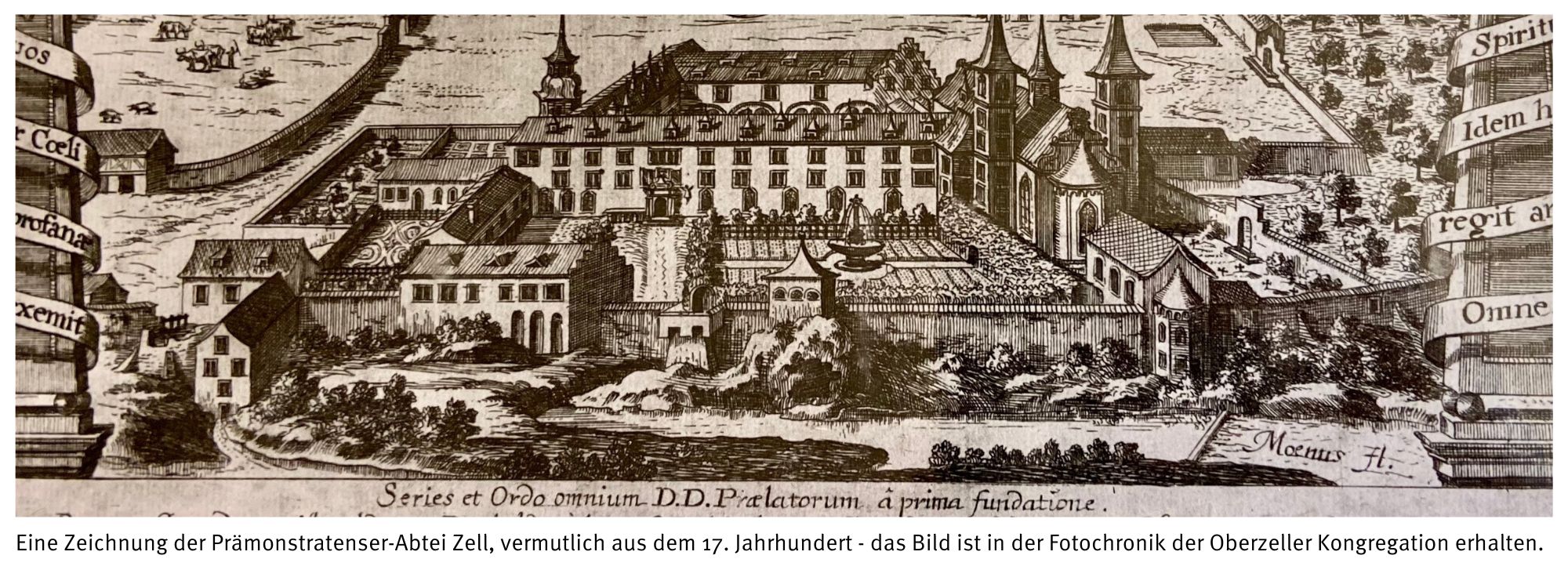

Bei einem Gottesdienst im Dom soll er der Legende nach eine blinde Frau geheilt haben. Das wiederum inspirierte die Brüder Johannes und Heinrich: Die Würzburger tauschten ihren Besitz mit dem damaligen Bischof Embricho und erhielten 1128 das Klostergrundstück. Johannes hatte zuvor im Würzburger Domstift ein geistliches Amt inne und wurde zum ersten Vorsteher (Propst) des Klosters. Den Beginn des monastischen Lebens markiert eine bischöfliche Urkunde von 1130, drei Jahre später erhielt die junge Gemeinschaft auch die päpstliche Bestätigung. In Zell war damit die älteste Niederlassung des Prämonstratenserordens in Süddeutschland beheimatet. Die ersten Gebäude waren sicher nur provisorisch gebaut, die Kirche wurde aber offensichtlich sehr bald errichtet – um 1150 war sie fertig.