Das Klosterarchiv erzählt Geschichte – dank des Engagements von Sr. Erentrud Iselt, Sr. Basildis Röder und Christine Hagedorn

Archive bilden das Gedächtnis jedes Ordens, jeder Kongregation. Ohne die Kenntnis um diese Wurzeln würde man heute Vieles nicht mehr verstehen, wären viele Entwicklungen nicht nachvollziehbar. Den Grundstein für das heutige Archiv im Kloster Oberzell legten Sr. Erentrud Iselt und Sr. Basildis Röder in den 1980er Jahren. Sie begannen, Materialien systematisch zu ordnen und zu sichern – in einer Zeit, in der das Bewusstsein für Archivarbeit noch im Entstehen war. Heute liegt die Verantwortung bei Archivarin Christine Hagedorn, die mit geschultem Blick und einem feinen Gespür für Geschichte den Schatz des Archivs bewahrt, erschließt und für die Zukunft sichert.

Sr. Erentrud: Ich war seit 1965 im Sekretariat tätig. Sr. Basildis war damals für die Finanzbuchhaltung zuständig. Als es darum ging, jemanden für den Aufbau eines Archivs zu gewinnen, lag es nahe, dass jemand aus dem Büro diese Aufgabe übernimmt. Wir beide waren die „Auserwählten“ (lacht). Wir durften von 1984 bis 1986 am Volkersberger Kurs teilnehmen, einer Ausbildung im kirchlichen Registratur- und Archivwesen. Und meine Abschlussarbeit war die Erstellung eines Aktenplans nach Dezimalsystem für unser Archiv. Wir haben viel gelernt, oft bis in die Nacht und beim Abendessen haben wir uns gegenseitig abgefragt.

Sr. Erentrud: Das ganze Sekretariat war damals vollgestopft mit Leitz-Ordnern – jedes Jahr ein neuer und darin einfach alphabetisch sortiert. Es gab keine Sachgebiete oder Themen. Das war ein Chaos. Wir mussten erst einmal gucken, was überhaupt alles da war. Nur die Schriftstücke von Mutter Antonia waren damals schon separat abgelegt.

Sr. Basildis: Die Archivalien der Buchhaltung waren in großen Holztruhen und Schränken. Niemand wusste, was drinnen war. Um sie zu schützen, waren sie teilweise in Zeitungspapier verpackt – weil Schädlinge die Druckerschwärze meiden. Im Kurs habe ich gelernt, dass viele Unterlagen, auch weit über die üblichen Aufbewahrungsfristen hinaus, archivwürdig sind.

Sr. Erentrud: Wir bekamen zwei leer stehende Schlafzimmer im zweiten Stock – eins für jede von uns. Wir besorgten Schachteln, haben sie provisorisch nach dem Aktenplan mit Zahlen beschriftet für die verschiedenen Sachgebiete. Die „O“ stand für die Gründung, „1“ für Spirituelles, „2“ für die Generalleitung und Konvente und so weiter. Die Zimmer waren ringsherum voll mit Schachteln. Die alten vorhandenen Schriftstücke waren in Packpapier auf den Schränken gelagert. Das Schriftgut der letzten Jahrzehnte, das alphabetisch in Leitzordnern abgeheftet war, wurde in die vorbereiteten Schachteln nach Aktenplan einsortiert. Tagsüber haben wir in unseren regulären Bereichen gearbeitet und abends von 19 Uhr bis Mitternacht wurde sortiert. Wir waren sozusagen die Gründerinnen des Archivs (lacht). Sogar Besuch bekamen wir, andere Gemeinschaften haben sich bei uns Anregungen geholt. Wir galten damals fast ein wenig als Vorreiterinnen, auch wenn andere später noch auf

wendigere Lösungen umgesetzt haben.

Sr. Basildis: In den Zimmern haben wir vorsortiert und im heutigen Norbertussaal haben wir dann ein richtiges Archiv aufgebaut, mit großen, verschiebbaren Regalen. Wir hatten viel Platz, und es machte Freude. Mit dem Umbau 2006 wurde dann das Archiv in den Keller verlegt, den Norbertussaal haben wir für unsere Gemeinschaft gebraucht. Ich bin den damaligen Zivis sehr dankbar: Sie haben uns viel geholfen beim Umzug des Archivs.

Sr. Erentrud: Es hat mir Spaß gemacht, sogar das Aussortieren. Man hat dabei ja auch vieles gesehen und gelernt. Besonders spannend war das Nachforschen: Wenn ich etwas gefunden habe, war das immer ein kleiner Erfolgsmoment. Wir waren sehr aufmerksam und haben auch den Konventen Bescheid gegeben, dass sie Unterlagen für das Archiv sammeln. Bei Auflösungen bekamen wir dann oft ganze Bestände, die wir entsprechend eingeordnet haben. Unser Aktenplan hat sich mitentwickelt. Später wurde vieles digital, das hat dann aber Christine Hagedorn übernommen. Sie hat die Dateien nach unserem Aktenplan geordnet. Heute helfe ich im Archiv mit, wenn ich kann. Spannend sind immer Anfragen von außen, von ehemaligen Heimkindern oder von Verwandten verstorbener Schwestern. Das Interesse an unserer Geschichte ist groß – und es ist schön, dazu etwas beitragen zu können.

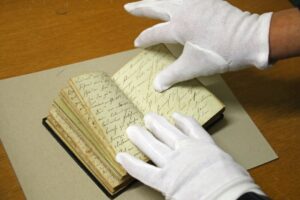

Christine Hagedorn: Die Transkription der Briefe war der eigentliche Grund, warum ich damals angestellt wurde. Es ging um den Briefwechsel zwischen Antonia Werr und Staatsrat Maximilian Freiherr von Pelkhoven, der sie bei der Gründung des katholischen Jungfrauenvereins der heiligen Kindheit Jesu — so der damalige Titel der Oberzeller Franziskanerinnen — sehr unterstützt hatte. Von 1853 bis 1864 fand ein intensiver Austausch in 225 Briefen statt. Mit kleinen Unterbrechungen durch Elternzeiten bin ich jetzt seit 35 Jahren hier. Die Archivarbeit kam nach und nach dazu, erst nebenbei, später mit immer mehr Verantwortung. 2013 habe ich zwei Fortbildungsmodule besucht und 2016/17 dann den gesamten Volkersberger Kurs, die Aus- und Fortbildung für Mitarbeitende in kirchlichen Archiven und Registraturen. Damit konnte ich 2018 dann auch ganz offiziell die Leitung des Archivs übernehmen.

Christine Hagedorn: Im Unterschied zu vielen anderen Archiven dokumentieren wir nicht nur die beruflichen Tätigkeiten, sondern das gesamte Leben der Schwestern. Ihr Wirken und ihre Spiritualität gehören untrennbar zusammen. Deshalb finden sich bei uns zum Beispiel auch persönliche Aufzeichnungen, Predigten oder spirituelle Texte. Das Archiv ist damit nicht nur ein Ort der Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns, sondern auch ein Ort des Erinnerns, des Verstehens und manchmal auch der Versöhnung.

Christine Hagedorn: Vor einiger Zeit hatte ich Kontakt zu einer Familie, in der das Thema Kloster ein richtiges Tabu war. Eine Angehörige hatte den Eindruck, dass der Aufenthalt ihrer Tante im Kloster problematisch gewesen sei. Durch meine Recherche konnte ich persönliche Aufzeichnungen dieser Schwester finden. Darin war zu lesen, wie gut es ihr hier ging, wie dankbar sie war. Das hat in der Familie sehr viel gelöst. Solche Momente sind für mich auch besonders.

Christine Hagedorn: Das ist ein ziemlich vielfältiger Bereich. Natürlich gehört die klassische Archivarbeit dazu: Unterlagen — seien sie analog oder digital — bewerten,

verzeichnen, sichern, erhalten und zur Nutzung zur Verfügung stellen. Ich arbeite mit spezieller Archivsoftware, beantworte Rechercheanfragen – auch von außen. Vor allem letztere, die vielleicht auch etwas komplizierter sind und intensivere Nachforschungen im Archiv erfordern, machen mir am meisten Spaß.

Christine Hagedorn: Der Zugang zum Archivmagazin ist nur der Generaloberin und der Archivarin erlaubt. Da es im Keller liegt, müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, damit es vor allem nicht zu feucht ist. Ein zu feuchtes Klima begünstigt die Entstehung von Schimmel und gefährdet die Archivalien.

Christine Hagedorn: Sicher die Digitalisierung. Sie ist Chance und Herausforderung zugleich. Es entstehen immer mehr elektronische Dokumente, und damit wächst auch der Bedarf, sie dauerhaft und sicher zu archivieren. Die Langzeitarchivierung ist eine große Baustelle – nicht nur bei uns.

Sr. Basildis: Besonders bewegt hat mich eine kleine Rechnung über Rundfunkgebühren. Auf der Rückseite stand: „Auf das Hören eines Schwarzsenders steht Todesstrafe.“ Auch alte Lohnbücher waren wichtig: Als uns einmal vorgeworfen wurde, Kriegsgefangene schlecht behandelt zu haben, konnten wir mit diesen Dokumenten belegen, dass sie den gleichen Lohn erhielten wie unsere eigenen landwirtschaftlichen Arbeiter. Es gibt sogar Briefe ehemaliger Gefangener, in denen sie sich für die faire Behandlung und für Kleidermarken bedankten, die man ihnen überlassen hatte. Beeindruckt haben mich auch die Unterlagen zur sogenannten „Deutschland-Aufbau-Hilfe“: Unsere Schwestern in den USA haben unter großen Entbehrungen Geld gesammelt, um den Wiederaufbau zu unterstützen. Das Geld wurde über Umwege in die Schweiz geschickt und von einem Pater hierher überwiesen. Leider sind die entsprechenden Dokumente später vernichtet worden. Manchmal waren es auch ganz einfache Dinge, die spannende Einblicke gaben, etwa handgeschriebene Bankauszüge der Ligabank oder Rechnungen aus der Gründerzeit, wie die über eine Tonne Salzheringe zu Beginn der Fastenzeit.

Christine Hagedorn: Für mich sind das die Briefe von Antonia Werr. Bei der Transkription damals habe ich einen direkten Zugang zur Geschichte und zur Persönlichkeit dieser außergewöhnlichen Frau bekommen. Das war schon sehr eindrucksvoll, mit wie viel Mut und Energie sie als Frau im 19. Jahrhundert eine religiöse Gemeinschaft mit dem Auftrag, sich um Frauen in Krisen zu kümmern, gegründet hat.

Sr. Erentrud: Mich haben viele alte Dokumente beeindruckt, vor allem aus der Kriegszeit. Etwa Karteikarten von Geflüchteten, die während des Kriegs bei uns untergekommen sind. Da wird sichtbar, wie vielfältig unsere Geschichte ist.